1. Définitions de l'erreur médicamenteuse (EM) :

La Société Française de Pharmacie Clinique (SFPC) a édité un Dictionnaire français de l’erreur médicamenteuse en 2006 dans lequel l’erreur médicamenteuse est définie comme un « écart par rapport à ce qui aurait dû être fait au cours de la prise en charge thérapeutique médicamenteuse du patient. L’erreur médicamenteuse est l’omission ou la réalisation non intentionnelle d’un acte relatif à un médicament, qui peut être à l’origine d’un risque ou d’un événement indésirable pour le patient.

Par définition, l’erreur médicamenteuse est évitable car elle manifeste ce qui aurait dû être fait et qui ne l’a pas été au cours de la prise en charge thérapeutique médicamenteuse d’un patient. L’erreur médicamenteuse peut concerner une ou plusieurs étapes du circuit du médicament, telles que : sélection au livret du médicament, prescription, dispensation, analyse des ordonnances, préparation galénique, stockage, délivrance, administration, information, suivi thérapeutique ; mais aussi ses interfaces, telles que les transmissions ou les transcriptions ».

Selon l’Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des produits de santé (ANSM), l’erreur médicamenteuse est l’omission ou la réalisation d’un acte non intentionnel impliquant un médicament durant le processus de soins.

2. Caractérisation de l’erreur médicamenteuse :

La SFPC a défini, en 2014, les caractéristiques des erreurs médicamenteuses (EM) :

- Selon les produits de santé impliqués dans l’erreur médicamenteuse :

- Médicament(s) : nom de spécialité, DCI, dosage, forme galénique, volume, concentration

- Traitement du patient

- Protocole ou stratégie thérapeutique

- Dispositif médical associé

- Autre produit de santé

- Selon la nature de l’erreur médicamenteuse :

- Erreur de patient

- Erreur par omission

- Erreur de médicament – stratégie thérapeutique, protocole thérapeutique, redondance, ajout, contre-indication, forme galénique, médicament erroné, injustifié, détérioré, périmé, etc…

- Erreur de dose – dosage, posologie, concentration, volume, débit de perfusion, etc… : sur dose/sous dose

- Erreur de modalités d’administration – voie, durée de perfusion, durée d’application, technique d’administration, etc…

- Erreur de moment de prise

- Erreur de durée de traitement

- Selon le niveau de réalisation de l’erreur médicamenteuse :

- Niveau 1 : EM potentielle (risque d’erreur)

- Niveau 2 : EM avérée et interceptée avant atteinte du patient

- Niveau 3 : EM avérée et identifiée après atteinte du patient avec ou sans conséquence pour lui

- Selon la gravité constatée de l’erreur médicamenteuse :

cf. Annexe 3 du guide HAS "Mettre en oeuvre la conciliation des traitements médicamenteux en établissements de santé"Annexe 3. Guide CM HAS fév 2018 (pdf, 93.42 Ko) - Mineure : EM sans conséquence pour le patient.

- Significative : EM avec surveillance indispensable pour le patient mais sans conséquence clinique pour lui.

- Majeure : EM avec conséquences cliniques temporaires pour le patient : à l’origine d’une atteinte physique ou psychologique réversible qui nécessite un traitement ou une intervention ou un transfert vers un (autre) établissement, induction ou allongement du séjour hospitalier.

- Critique : EM avec conséquences cliniques permanentes pour le patient : à l’origine d’une atteinte physique ou psychologique permanente irréversible.

- Catastrophique : EM avec mise en jeu du pronostic vital ou décès du patient.

- Si l’erreur médicamenteuse est dite porteuse de risque :

Est-ce qu'une EM de même nature et impliquant le même médicament pourrait avoir des conséquences cliniques graves -majeure, critique, catastrophique- pour le patient ? L’erreur qualifiée d’erreur médicamenteuse porteuse de risque est éligible à une analyse approfondie au même titre que les erreurs de gravité constatée majeure, critique et catastrophique.

- Selon l’étape initiale de survenue de l’erreur médicamenteuse :

- Identification du patient

- Prescription

- Dispensation

- Administration

- Suivi thérapeutique et clinique

- Information

- Logistique des produits de santé

3. Erreurs médicamenteuses les plus souvent rencontrées

Selon le rapport de l’ANSM publié en 2009, analysant les signalements du « Guichet des erreurs médicamenteuses », plus de la moitié des erreurs médicamenteuses concerne des erreurs d’administration (administration d’un produit erroné ou erreurs de posologie ou de dosage). D’autres erreurs sont fréquemment retrouvées : erreurs de prescription, de délivrance, de préparation ou de suivi thérapeutique.

Selon le rapport de la HAS publié en 2018, les erreurs médicamenteuses concernent 10 % des EIG reçus par la HAS pour l'année 2017. L'erreur d'administration reste l'erreur la plus représentée dans 72 % des situations.

Les déclarations et les analyses des erreurs médicamenteuses avérées, potentielles ou latentes doivent permettre d'améliorer la prise en charge médicamenteuse.

Qui peut signaler ?

Le patient ou l’un de ses proches, accompagné par un professionnel de santé ou une association de patients ou d’usagers (en cas de souhait)

Les professionnels de santé : la déclaration est obligatoire pour les médecins, pharmaciens, sages-femmes et chirurgiens-dentistes dans le cadre de la pharmacovigilance

Les autres professionnels (dont les industriels)

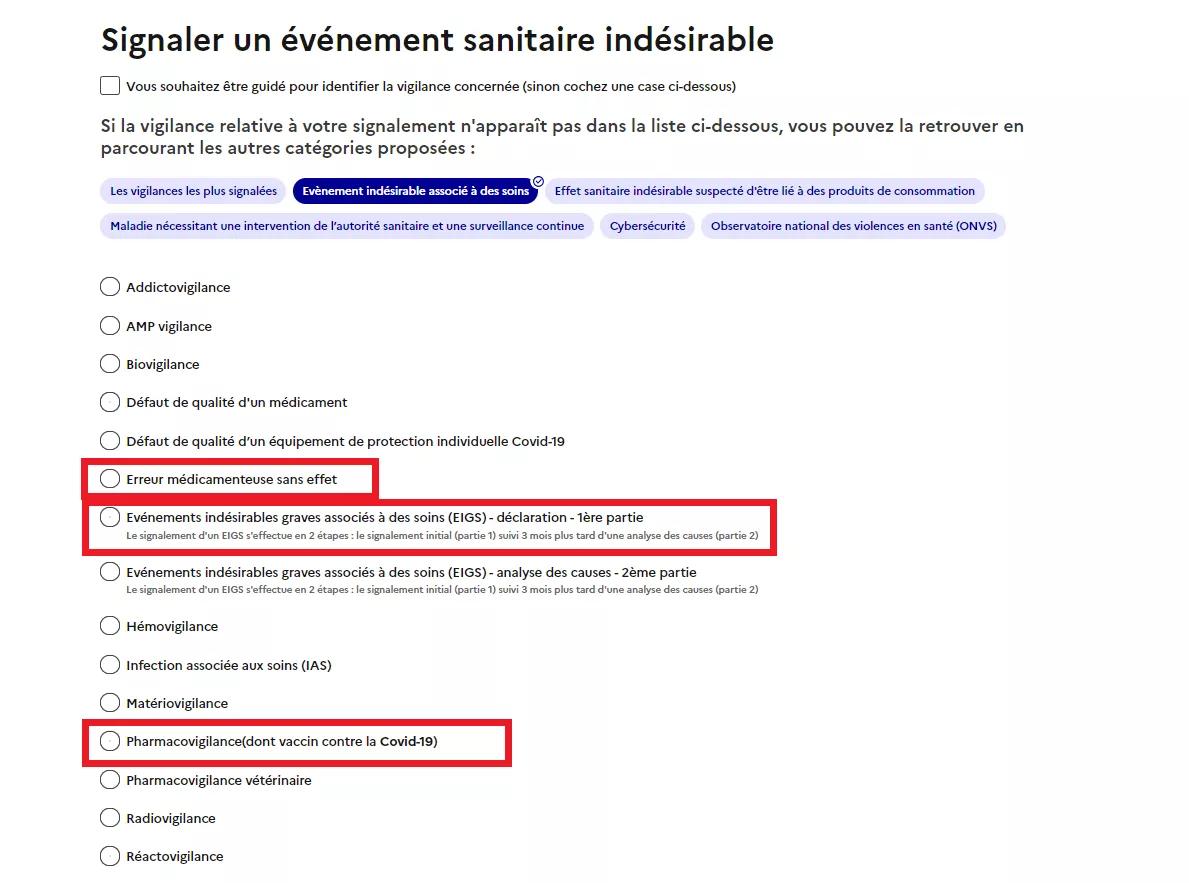

Comment déclarer ?

Le portail de signalement des événements sanitaires indésirables permet de déclarer l’ensemble des événements sanitaires indésirables suspectés d’être liés aux produits de santé, produits de la vie courante et actes de soins.

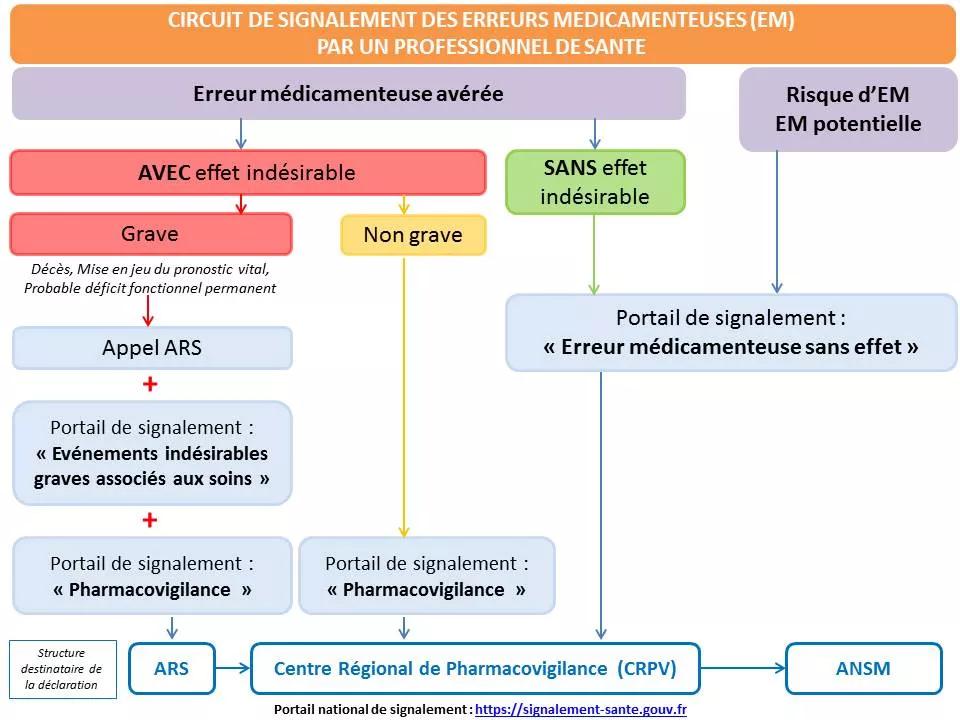

Selon la gravité de l’erreur, trois possibilités de déclaration par un professionnel de santé sur le portail de signalement national :

L'orientation des déclarations selon la gravité de l’erreur depuis le portail de signalement national est détaillée sur la figure ci-dessous.

Pourquoi déclarer ?

Les déclarations seront analysées afin de permettre la mise en place d'actions correctives si nécessaire : information des professionnels de santé, du public, modification des conditions d’utilisation, retrait définitif ou provisoire du médicament du marché...

L'analyse des erreurs médicamenteuses nécessite l'identification des causes et la mise en place d'actions d'améliorations :

La démarche de retour d'expérience RETEX permet de faciliter l'analyse de l'erreur. L'OMEDIT Grand Est et la SRA Grand Est se sont associés pour vous proposer des exemples de fiches RETEX :

Fiches RETEX disponibles en facilitation graphique :

En complément, la HAS établit des FLASH SECURITE PATIENT dont certains sont en lien avec les produits de santé :

Flash sécurité patient "Calcul de doses médicamenteuses. La règle de trois doit rester la règle"

Flash sécurité patient "Dispositifs médicaux. Bien s’en servir... pour éviter le pire"

Flash sécurité patient "Médicaments à risque : Sous-estimer le risque c’est risqué"

Flash sécurité "Patient sous neuroleptique La vigilance est la bonne pratique"

Flash sécurité patient "Le stockage des curares...Des erreurs pas si rares"

Flash sécurité patient "Les médicaments en pédiatrie... Ce n'est pas un jeu d'enfants"